[1] Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE).

[2] European Space Agency (ESA),

l’Agence spatiale européenne.

[3] Ja

pan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Agence d’exploration aérospatiale japonaise.

[4] Laboratoire de Météorologie Physique (

LaMP) de l’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (

OPGC).

[5] Il est membre du Laboratoire de Météorologie Physique (LaMP).

[6] Calipso :

Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations, mission en coordination entre la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et le Centre National des Études Spatiales (CNES). Cloudsat est un satellite de la NASA. Pour aller plus loin :

https://www.aeris-data.fr/projects/calipso/

[7] La télédétection est une méthode de mesure qui permet d’obtenir des informations sur un objet, sans contact entre l’instrument utilisé pour recueillir les données et l’objet analysé. C’est une méthode notamment utilisée par les satellites.

[8] Les quatre instruments utilisés sont : un radar Doppler profileur des nuages, un lidar atmosphérique à haute résolution spectrale, un imageur multispectral et un radiomètre à large bande. Retrouvez plus de détails ici :

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lancement-du-satellite-earthcare

[9] Particules en suspension dans l’air, d’origine naturelle (océanique, désertique…) ou humaine. Toutes ne sont pas polluantes, bien qu’un grand nombre d’entre-elles soit issu des activités humaines.

[10] Ce bilan quantifie l’énergie reçue et perdue par le système climatique de la Terre, sous forme de rayonnement. La principale source externe d’énergie est celle transmise par le soleil. Pour aller plus loin :

https://www.universalis.fr/encyclopedie/bilan-radiatif-de-la-terre/

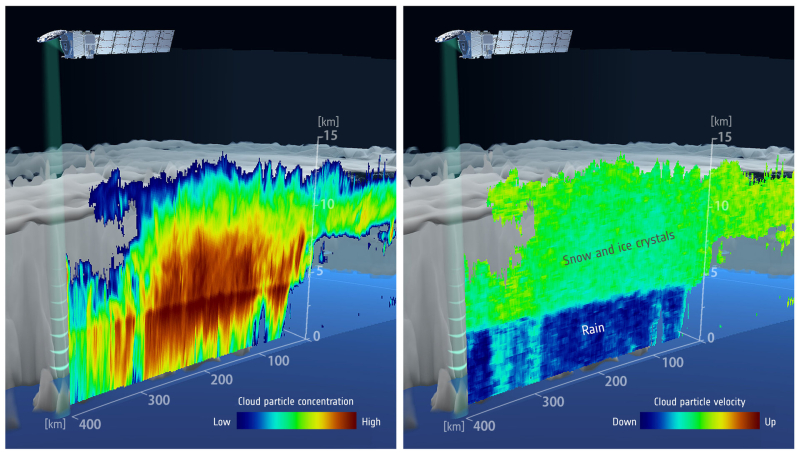

[11] Pour voir en direct cette première représentation des précipitations :

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/FutureEO/EarthCARE/A_first_EarthCARE_reveals_inner_secrets_of_clouds