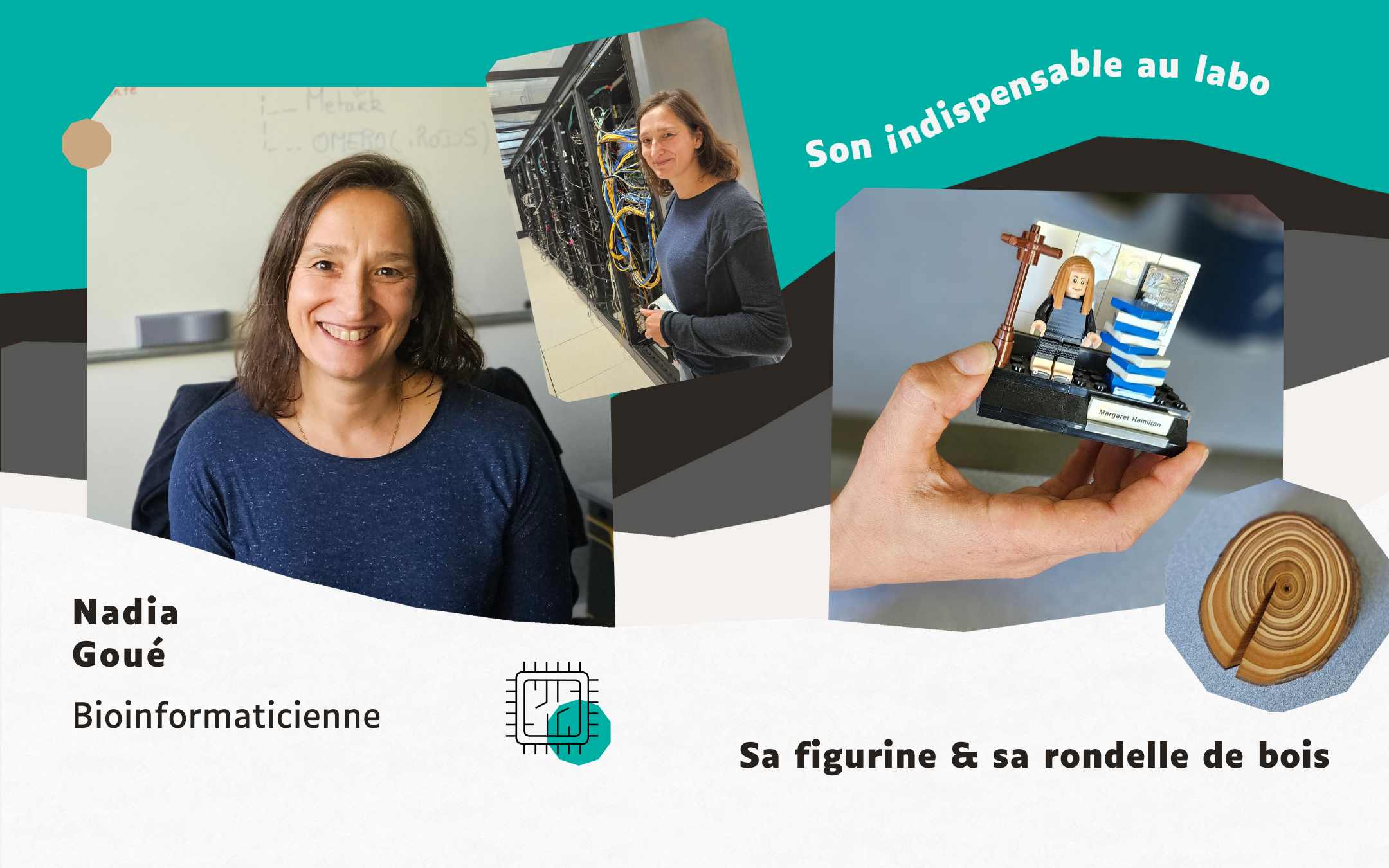

Découvrez le portrait de Nadia Goué, bioinformaticienne à l'UCA. Maillon indispensable entre informatique et biologie, elle révèle tous les secrets des laboratoires auvergnats !

Au Mésocentre[1], Nadia Goué fait le lien entre deux mondes : la biologie et l’informatique. Ancienne chercheure en physiologie végétale, la bioinformaticienne recueille depuis 2017 les besoins des laboratoires pour les aider à faire parler leurs données.

C’est dans une grande salle déserte que nous accueille Nadia Goué. Pas âme qui vive, du moins pas âme humaine : Ici les ordinateurs règnent en maitre. Nous sommes au Mésocentre, infrastructure mutualisée de l’Université Clermont Auvergne (UCA) pour le calcul, le traitement et le stockage de données scientifiques. Nadia Goué y est l’unique bioinformaticienne (aux côtés d’autres informaticien·ne·s plus polyvalent·e·s), elle y anime la plateforme AuBI[2] et développe depuis 2017 les services numériques pour tous les laboratoires de biologie de l’Alliance UCA (UCA, CNRS, INRAE, Inserm, VetAgro Sup). « Je suis le maillon entre la biologie et l’informatique », résume l’ingénieure. Confrontés à des contraintes techniques et de grandes quantités de données à analyser, les chercheurs ont en effet besoin de ressources en calcul ; tous ne sont pas à l’aise avec l’outil informatique. « Nous les guidons, s’il leur manque un logiciel nous l’installons. Parfois, nous travaillons en collaboration avec eux pour développer des outils qui ne sont pas encore disponibles… »

Données de base

À écouter la bioinformaticienne nous détailler son métier, à la suivre dans le souffle chaud des serveurs du Datacentre, on pourrait naïvement croire que l’informatique a toujours fait partie de sa vie. D’une certaine façon, c’est vrai : ses parents avaient très tôt compris, au début des années 1980, l’importance que l’ordinateur allait prendre dans la société et avaient offert à leurs enfants un TO7 (premier ordinateur commercialisé par le groupe français Thomson en 1982, muni d’un stylo optique). Sauf que l’objet n’était pas vraiment adapté aux enfants. Alors âgée d’une dizaine d’années, la jeune fille essaie de dompter la bête en se plongeant dans son manuel d’utilisation – « un énorme pavé à spirales ! » –, mais renonce bien vite. « J’arrivais juste à changer la couleur de l’écran ou de l’écriture… Je me suis arrêtée là dans la découverte de l’ordinateur ! »

Le vivant en revanche, la passionne plus durablement. Les promenades du dimanche matin dans la forêt d’Orléans (d’où elle est originaire) y sont sans doute pour quelque chose. Comme ses rencontres, marquantes, avec des enseignant·e·s de SVT passionné·e·s. « Je trouvais que ces profs-là avaient une lumière dans les yeux que je ne retrouvais pas dans d’autres matières. » Soutenue par ses parents, la jeune fille opte pour un bac général scientifique, bravant l’autocensure : « J’avais toujours une petite espérance, je me disais pourquoi pas, qui sait… »

Vers une nouvelle biologie

La suite, elle la décrit comme classique : un parcours universitaire à Orléans en biologie des organismes, où la physiologie végétale a très vite sa préférence – un choix d’abord par défaut (pour éviter les dissections animales) puis par passion. DEUG[3], licence, maitrise… Un quasi sans-faute mais pas sans angoisse, car l’étudiante doit travailler pour payer ses études. « Toutes ces années ont été assez dures. J’ai dû changer à plusieurs reprises de petit job car j’avais du mal à concilier les deux. Il y avait une grande frustration de ne pas pouvoir m’investir à fond. Les copains sortaient, moi quand j’avais une heure de libre, je dormais ! se souvient-elle. Et puis j’étais toujours pleine d’incertitudes, les examens me mettaient dans un état maladif. Chaque fois, je me disais « Après le prochain j’arrête » ! Mais chaque fois je l’avais, alors je continuais… »

La thèse – et la bourse qui l’accompagne – arrive comme un soulagement. Un peu plus de trois ans étudier la croissance des arbres, partagées entre trois laboratoires : à Tübingen en Allemagne, elle apprend une technique de microdissection du cambium[4], prépare les échantillons à l’INRAE en France (Unité d’amélioration génétique et physiologie forestières, Orléans), puis part les analyser à l’UPSC[5] dans le nord de la Suède. « J’avais déjà un peu la bougeotte », confie-t-elle. Nous sommes dans les années 2000, l’époque des premières puces à ADN[6], considérées comme une révolution en biologie. Le laboratoire suédois est à la pointe de la technologie : « C’étaient les premières tentatives de traitement de données, autour de 20 000 séquences ADN qu’on devait analyser. J’étais amenée à travailler avec les premiers scripts informatiques pour faire les analyses. J’étais dans l’applicatif, on me disait quoi faire, je comprenais un petit peu… ». Pas assez pour exploiter au mieux les données recueillies.

Question de méthode

Les post-docs s’enchaînent, un an en Suède, quatre au Japon, au Plant Science Center de l’Institut de recherche Riken… Chaque fois ses recherches, en physiologie végétale toujours, font appel aux nouvelles technologies et génèrent de plus en plus de données qu’il s’agit de faire parler. « On essayait de mettre ces données en corrélation avec d’autres déjà produites… Je faisais appel à des anciennes connaissances pour m’aider à mettre en place des petits scripts pour les analyser, mais je n’avais toujours pas les compétences et toujours la même frustration de ne pas arriver à extraire au mieux l’information des données produites. C’est là que je me suis fait la réflexion que j’avais une appétence pour la méthodologie : savoir comment on produit [des résultats] plutôt que qu’est-ce qu’on produit. »

Après un détour par Toulouse, au Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales (LRSV, Université Toulouse III Paul Sabatier), la chercheure arrive finalement en 2012 au PIAF[7], à Clermont-Ferrand, pour étudier la tolérance des arbres à la sécheresse. Dès qu’une courte formation en informatique est proposée aux biologistes, elle s’y inscrit. « Mais ça ne réglait pas le problème de fond. »

En 2013, lassée des contrats courts et de trimballer cette frustration méthodologique, elle contacte finalement l’Apec[8] et obtient un financement pour reprendre des études en bioinformatique. Quelques mois passés au iGReD[9] puis au GDEC[10] lui permettent de faire ses premières armes en tant que bioinformaticienne et d’acquérir une bonne connaissance de l’environnement de recherche clermontois, avant de rejoindre le Mésocentre en 2017. « Avant son arrivée, beaucoup de besoins en bioinformatique nous étaient soumis, mais personne n’avait les compétences en biologie pour y répondre au mieux », se souvient David Grimbichler, ingénieur calcul scientifique au Mésocentre et responsable du pôle infrastructure système de la DOSI.

« Son passé de chercheure en sciences de la vie lui donne la capacité de comprendre la démarche des scientifiques, elle peut même anticiper leurs besoins et leur proposer de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire. Son bagage biologique est un complément indispensable », remarque Antoine Mahul, responsable du Mésocentre.

Recherche responsable et science ouverte

À l’interface entre le vivant et l’informatique, Nadia Goué aspire à une entente vertueuse entre les deux mondes. « C’est peut-être un vœu pieux, mais je me dis qu’accompagner les biologistes sur leurs projets de recherche, c’est aussi leur apporter des bonnes pratiques de travail, faire en sorte qu’ils soient plus économes dans l’utilisation des ressources en faisant des analyses plus efficaces, qui utilisent moins de machines. »

Avec l’Institut français de bioinformatique (IFB) dont la plateforme AuBi est membre, la bioinformaticienne plaide également pour une science plus ouverte, transparente et reproductible : « On pousse pour que les données de recherche et le code utilisé soient partagés, afin que d’autres chercheur·e·s puissent confirmer ou compléter les analyses déjà publiées. »

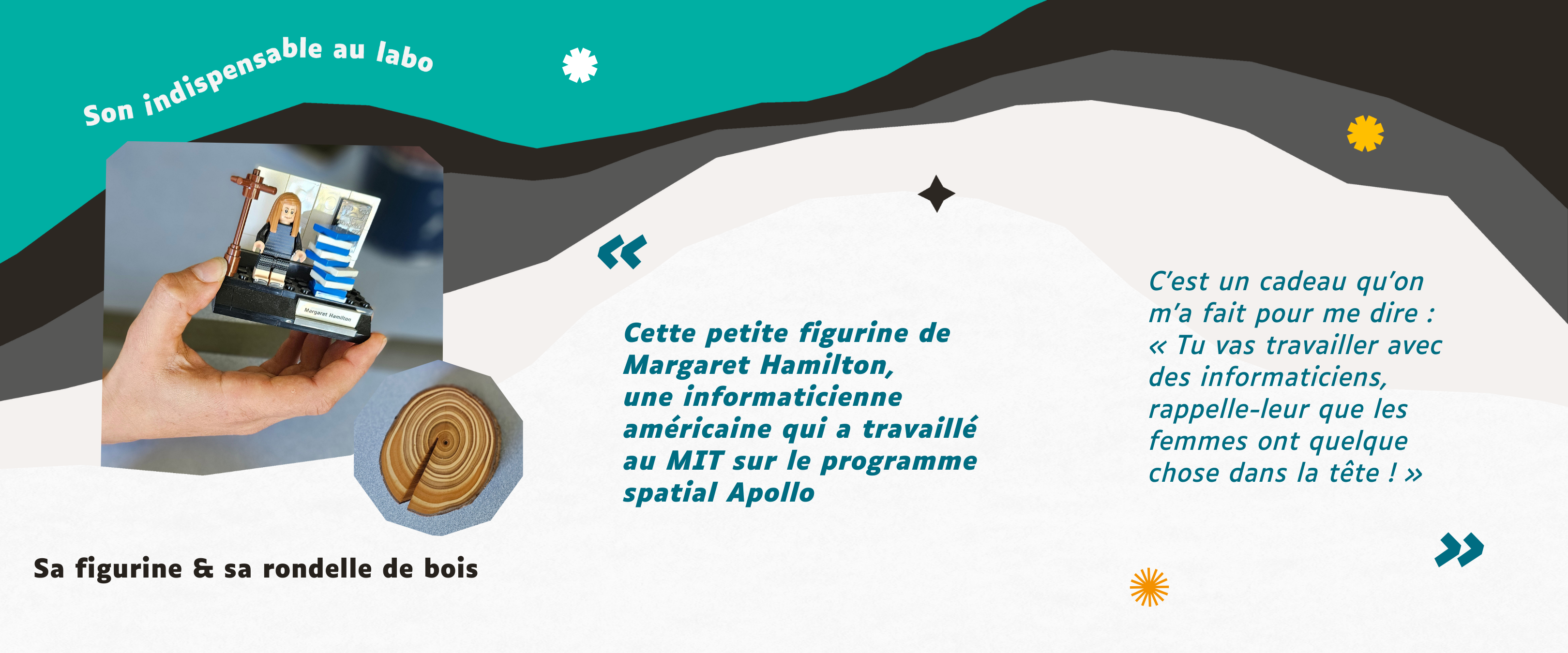

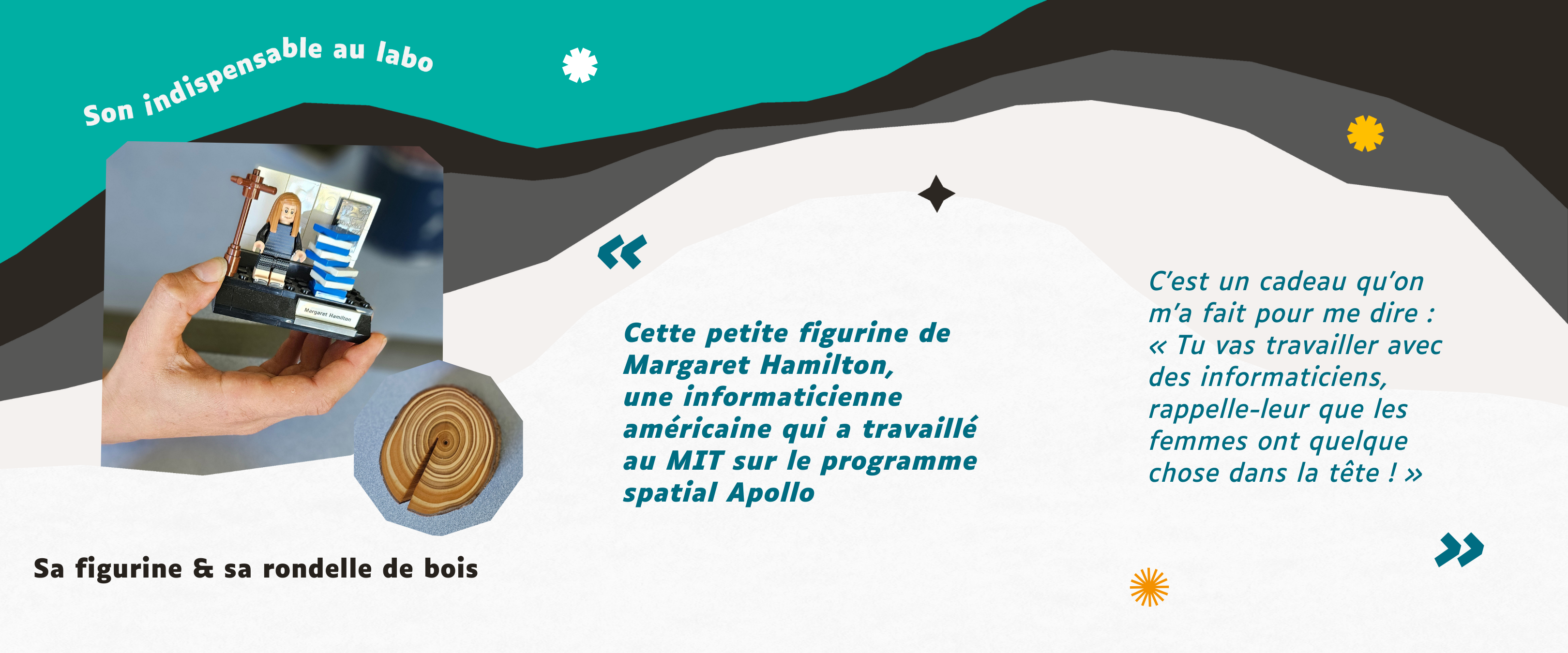

L’entretien touche à sa fin. Au moment d’opter pour un objet qui accompagnera son portrait, Nadia Goué hésite entre une rondelle de bois aux cernes bien visibles et une figurine lego de l’informaticienne américaine Margaret Hamilton. L’un et l’autre, posés sur son bureau, ne la quittent jamais. À eux deux, ils résument bien son parcours, comme son métier de bioinformaticienne. Alors pourquoi choisir ?

[1] Le Mésocentre est rattaché à la DOSI (Direction opérationnelle des systèmes d’information) et au Datacentre de l’Université Clermont Auvergne (UCA).

[2] La plateforme AuBI (Auvergne BioInformatique) s'appuie sur les ressources en calcul et en stockage du Mésocentre Clermont-Auvergne et est associée à l'Institut Français de Bioinformatique.

[3] Bac +2 avant la réforme LMD (licence-master-doctorat) en 2002.

[4] Couche cellulaire contenue dans les tiges et les racines de certaines plantes et qui assure la croissance en épaisseur de l’arbre.

[5] Umeå Plant Science Centre.

[6] Dérivées du séquençage des génomes, les puces à ADN permettent de mesurer l’expression de milliers de gènes simultanément. Les milliers de signaux générés sont analysés par des outils informatiques.

[7] Laboratoire de Physique et Physiologie intégratives de l'Arbre en environnement Fluctuant (UCA / INRAE).

[8] Association pour l’emploi des cadres.

[9] Institut génétique, reproduction et développement (UCA / CNRS / Inserm).

[10] Génétique Diversité Ecophysiologie des Céréales (UCA / INRAE).

[11] Massachussetts Institute of Technology.

|