Guichet des Sciences - Une réponse de Philippe Bourdin.

Il n’est pas de mairie sans un buste féminin coiffé d’un bonnet phrygien orné d’une cocarde, cheveux relâchés, poitrine découverte, comme le voulaient au XIXe siècle les partisans d’une république démocratique et sociale. D’aucuns lui donneront les traits de Brigitte Bardot ou de Catherine Deneuve, qui ont successivement posé pour incarner cette égérie[1] de la République française : la Marianne combattante, à laquelle les conservateurs préféraient dans les années 1870 une plus sage figure, gorge couverte et diadème d’épis de blé.

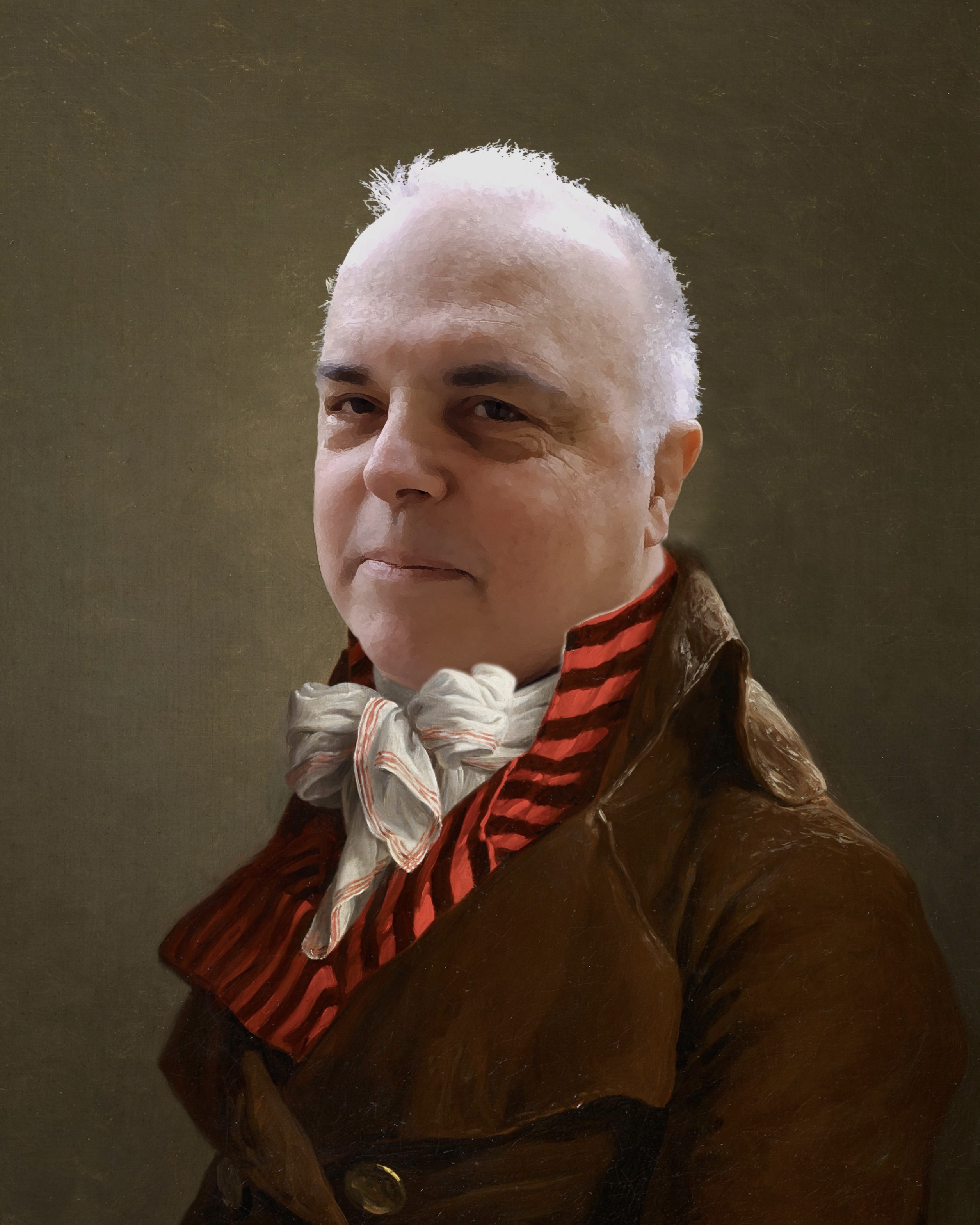

Théodore Doriot, Marianne, buste en plâtre teinté bronze, fin XIXe siècle, collections du Sénat.

Qu’elle s’élève initialement en statue aujourd’hui places de la République et de la Nation, qu’elle s’intègre aux décors des édifices publics, qu’elle orne des pièces de monnaie ou les sceaux apposés aux actes officiels, cette allégorie[2] ancienne est associée depuis ses origines à un régime républicain qui a eu cinq déclinaisons depuis 1792.

Des origines antiques

La Première république (1792-1799) veut que sa construction constitutionnelle installe de manière pérenne la liberté, telle que l’ont exaltée les hommes et les femmes de 1789. Or la Liberté s’incarne dans une représentation féminine venue d’’une Antiquité bien connue des révolutionnaires : elle est affublée des attributs guerriers d’Athéna, ou porteuse de l’abondance promise par Déméter[3]. Elle perd sa coiffe ou disparaît du Consulat (1799-1804) à la Seconde république (1848-1852), en 1848.

Monument à la République par Léopold et François-Charles Morice, place de la République, Paris.

Un choix de nom aux origines multiples

Pourquoi l’affubler ensuite du nom de Marianne, contraction des deux prénoms chrétiens Marie et Anne, la vierge et sa mère, souvent invoquées dans les prières catholiques ? Elles sont très présentes dans l’état-civil, particulièrement dans les milieux populaires. Les contre-révolutionnaires, quant à eux, pour exprimer leur haine de la république et la renvoyer aux passions de la plèbe, désignent leurs adversaires comme des « marians » ou des « mariannes ». Plus positivement, cette dénomination est-elle l’héritage du cordonnier-poète occitan Guillaume Lavabre et de sa chanson, la Guérison de Marianne (1792), entonnée par les républicains du Midi ?

Sans que la question des origines ne soit tranchée, constatons simplement que le peuple républicain, bien plus que les élites, se reconnaît volontiers dans Marianne à partir des années 1850.

[1] Femme jouant le rôle d’inspiratrice.

[2] Représentation d’une idée abstraite par une image, un symbole, des figures humaines ou animales.

[3] Athéna est la déesse de la guerre et de la sagesse ; Déméter celle de l’agriculture, des moissons et de l’abondance.

Autre ressource

Philippe Bourdin : l’histoire, en toute complexité

|